誰もがお店や商品をスマホで探すようになった現在。どんな業種でもインターネットの活用が不可欠になりつつあります。そんな流れにうまく乗ろうと、多くの企業がWebサイトの構築やSNS運用に挑戦していますが、うまく成果が上がっている企業ばかりではありません。成功している企業とそうでない企業には、どんな違いがあるのでしょうか?

【ポイント】Web活用がうまくいかない原因として、「見てほしい情報」を単にインターネットで公開しているだけであったり、かっこいいWebサイトを作っただけで満足していたりなど、「顧客目線」を忘れた施策になっていることが挙げられます。たとえインターネットを通していても、商売の本質は「人対人」であることは変わりません。Webマーケティングでも、顧客に寄り添った施策ができているかどうかが成否を分けるのです!

Webマーケティングにおける特に重要なポイントとして、『沈黙のWebマーケティング』の著者・松尾茂起さんは

- 商品価値を見える化すること

- 顧客の気持ちを考えること

の2点を指摘します。この2点を中心に、成果に繋がるWebマーケティングの考え方やその実践方法を詳しく解説しているのが同著『沈黙のWebマーケティング』です。

この本では、悪徳Webマーケティング会社によってペナルティを受けてしまったオーダー家具メーカー「マツオカ」のWebサイトを伝説のWebマーケッター『ボーン・片桐』が再生するという漫画風のストーリーを通して、Webマーケティングの本質や実践方法を初心者にもわかりやすく解説されています。とはいえ決して内容が薄いわけではなく、中級者以上でも多くの学びがある実践的な一冊となっています。

今回は、そんなWeb集客やブログ運営などに悩んでいる方に役立つ一冊『沈黙のWebマーケティング』の中から、Webマーケティングのエッセンスを解説いたします。

- 商いとは「人対人のコミュニケーション」── 『沈黙のWebマーケティング』が語るWebマーケティングの本質

- Webデザインの本質は「言葉」 ── 見た目だけのカッコ良さにこだわったWebサイトはNG!

- 「セールスレター」で商品の魅力を伝えよう! ──お客様の心を動かす方法

- SWOT分析でマイナスをプラスに変える! ── 強み・弱みを活かして差別化する方法

- サイトを見てもらうには「SEO」が大切!── ホワイトハットSEOとブラックハットSEO

- 「コンテンツSEO」でドメインパワーを向上しよう!── Webマーケティングの要は「シェアしたくなるコンテンツ」

- Twitterと連携して露出経路を増やす ── SNS運用はTwitterから!

- サイトの目的や目標を明確化して共有しておく──KGI, KPIの設定

- 【感想/考察】Webマーケティングのキーワードは「人」── 人の気持ちを読み解き、人とつながる

- 【まとめ】Webマーケティングで成果を出すには、「弱み」を活かし「顧客」の気持ちに寄り添うことが重要!

商いとは「人対人のコミュニケーション」── 『沈黙のWebマーケティング』が語るWebマーケティングの本質

「Webマーケティング」という言葉に対して、あなたはどんなイメージを持っているでしょうか?検索順位やPV数、CVRなどといったデータ分析が思い浮かぶ人もいると思いますし、ステマや誇大広告、炎上商法などを利用した「ずる賢い商売」のことかと考える人もいると思います。あるいは、サイトデザインやLPをかっこよくリニューアルして、ブランディングすることだと思っている方もいるかも知れません。

しかしこれらはすべて、Webマーケティングに対するよくある誤解であり、間違ったWebマーケティングのやり方です。数字やデザインも大切ですが、Webマーケティングの「本質」はそこにはありません。Webマーケティングの本質とは何か、それは「人対人のコミュニーケーション」だと松尾氏は主張します。

“Webマーケティングとは、実直かつ真摯に商品に向き合い、その商品の価値を、言葉やビジュアルで「見える化」した上で、顧客へ適切に届ける導線をつくる施策。そしてその施策を成功させるには、同時に顧客の気持ちも考えなくてはいけません。

なぜなら、すべての商いは「人対人のコミュニケーション」だからです。”

── 松尾茂起 著, 上野高史 作画『沈黙のWebマーケティング ─Webマーケッター ボーンの逆襲─ アップデート・エディション』(エムディエヌコーポレーション, 2020年)「はじめに」より

Webマーケティングの実践では、確かにたくさんの数字と関わります。さまざまな画面の中の「データ」や流行の「手法」などばかりを見ていると、ついお客様(人)の存在を忘れがちになってしまうこともあるでしょう。しかし、商品を売る相手は人であり、Webサイトを見て欲しい相手もまた人であることを忘れてはいけません。あくまで、インターネットを介して「人」とコミュニケーションを取っているだけなのです。

そもそもWebマーケティングとは「言葉」や「ビジュアル」で商品を分かりやすく表現し、顧客へその商品を届けるための施策です。商品が持つ価値をお客様に100%伝え切るためにはどうすれば良いのかと考え、より多くの人に商品の魅力を感じ取ってもらうためのものです。したがって、不安を煽って注目を集めたり、誇大広告で訴求したりするのは、本来Webマーケティングとは言えません。

「人対人のコミュニケーション」という商売の本質を忘れず、「それをいかにしてWeb上に落とし込むのか」と考え、最善を尽くすこと。それこそWebマーケティングの本質であり、成否を分ける最重要なポイントなのです。

『沈黙のWebマーケティング』は、Web集客やコンテンツ作りに悩んでいる人におすすめな一冊!

『沈黙のWebマーケティング』は、そんなWebマーケティングの本質を学ぶには最適な一冊です。良いWebサイトをつくって運用するための基本的な考え方から具体的な方法論、さらにはSNS運用まで、Webマーケティングに関する知っておきたいことが一通り押さえられます。

- Webマーケティングの基本的な考え方

- 読者が集まるコンテンツの作り方

- 競合サイトと差別化する方法

- SNS連携の重要性と実践方法

- 正しいSEOの考え方や実践方法

- 顧客の心を動かす方法(セールスレターのコツ)

「せっかくお金をかけて作ったのに成果に繋がっていない」というコーポレートサイトの運用担当者やネット集客に悩んでいる実店舗経営者、あるいはブログ収益化を目指している方など、ビジネスにインターネット活用したい人にとっては間違いなく学びのある一冊になるはずです。Webサイトの運用に悩んでいるなら、まずはこの本で「Webマーケティングの本質」を学んでみることをおすすめします。

Webデザインの本質は「言葉」 ── 見た目だけのカッコ良さにこだわったWebサイトはNG!

Webマーケティングで成果を上げるには、多くの人にWebサイトを訪れてもらい、そこで商品やサービスの魅力を知ってもらって、購入や契約にまで繋げる必要があります。そのために重要な要素のひとつが「Webデザイン」です。

【ポイント】「見た目だけのカッコ良さ」にこだわるのはNGです。Webサイトは見やすく、わかりやすく、使いやすいデザインでなくてはなりません。どんなにWebサイトが洗練されていようとも、そこに顧客が求める情報が掲載されていなかったり、目的の情報にたどり着けず迷子になってしまったりするようでは、購入・契約にまで結びつかないのです!

人を惹きつけるデザインがいけないわけではありません。しかし、Webサイトは顧客が欲しい情報にすぐにたどり着けて理解できる「見やすい」「わかりやすい」内容であるべきです。

そのために気を付けるべきことが「文章(言葉)」と「画像」のバランスです。それぞれのメリットを相互に活かしながら、コンテンツ作りをおこないます。それゆえにデザインには言葉が必要、つまり「デザインの本質は『言葉』」なのです。

「セールスレター」で商品の魅力を伝えよう! ──お客様の心を動かす方法

前述したように、Webサイトのデザインに「文章(言葉)」は欠かせない存在です。Webサイトにたどり着いたお客様の期待に応えるために、ページごとにその目的にあった文章を用意しておく必要があります。

それではどんな文章が求められるのかというと、それはページごとの目的によって異なります。そのためWebライティングにはさまざまな書き方がありますが、お客様に商品の魅力を伝えたいときに使うのが「セールスレター」です。

セールスレターとは、商品に何らかの興味を示した人へ向けておこなうマーケティング手法のひとつです。画面の前にいるたったひとりのお客様に向けて手紙を書くような感覚で「心を動かす文章」を書き、商品の魅力を実感してもらうのです。

何か購入すべき商品の検討のためにインターネットを見ているとき、お客様は良さそうな商品を見つけたらワクワクすると同時に不安も感じます。

- 求める条件はちゃんとクリアしているか?

- この会社はサービスが悪かったりしないか?

- 本当にこの商品でいいのか?

など、さまざまなことを考えながらWebページを見ているのです。セールスレターはそんなお客様の不安を払拭して、購入の後押しをしてくれます。

セールスレターを書くときの7つのポイント

セールスレターには、闇雲にこちらの「伝えたいこと」や「知ってほしい情報」を詰め込んではいけません。相手が読みたくなるような文章、相手の心が動く文章を書く必要があるのです。そのためのポイントは7つです。

- 代名詞は「あなた」を使う

- ストーリーを活用して、お客様の感情を動かす

- 写真や動画でリアル感を伝える

- 弱みや失敗などのネガティブ情報で、リアル感と信頼性をプラス

- お客様の声や販売実績数などの客観的な信頼性をプラス

- 新たな視点でお客様に気づきを与える

- 1ページにまとめて、最後の文章まで丁寧に書く

順に解説しましょう。

【ポイント①】代名詞は「あなた」を使う

セールスレターは読者に向けた手紙です。代名詞は不特定多数を指す「皆さん」「皆様」などではなく、特定の個人を指した「あなた」を使いましょう。そうすることで、読者はよりセールスレターに入り込みやすくなり、自分事のように捉えてくれるようになるのです。

【ポイント②】ストーリーを活用して、お客様の感情を動かす

セールスレターでは、自然と口コミが発生するような「魅力的で印象に残るストーリー」を主軸にコンテンツをつくりましょう。

一般的に、お客様にとって商品の感想は言語化しづらく、「良かった」「美味しかった」という漠然な感想になりがちです。それでは第三者に伝わりにくく、口コミの効果も半減してしまいます。

そこで、ストーリー性のあるセールスレターをあらかじめ届けておくと商品の印象が読者の記憶に強く残り、口コミにも反映されます。また、ストーリーが面白ければ自然とお客様も興味を持って文章を読んでくれるようになるため、より多くの人に商品のことを知ってもらえるのです。

【ポイント③】写真や動画でリアル感を伝える

言葉は情報を論理的に伝えられる反面、直感的な部分を伝えられない弱点を持っています。そんな弱点部分を補填できるのが、写真や動画です。

たとえば、ファッションのコーディネートや商品の組み立て方などは言葉より、写真や動画のほうがすぐに伝えられます。また、製作者の顔や制作過程が垣間見れる写真や動画があれば、セールスレターの信頼性やリアル感が増します。写真や動画は積極的に活用しましょう。

【ポイント④】弱みや失敗などのネガティブ情報で、リアル感と信頼性をプラス

セールスレターを書く際には、弱みや失敗などのネガティブな情報もうまく利用しましょう。

良いことばかり書かれた文章では、読んでいてかえって疑心暗鬼になってしまいます。とはいえ、ただ単に弱みやネガティブ要素を羅列してしまったら、その印象が強く残ってしまってお客様は購入に踏み切れません。

そこで大切なのが「見せ方」です。「高い」や「お届けまでに時間がかかる」といったネガティブな要素も、「厳選したこだわりの素材を使用して、1点1点職人が心を込めて手作りしています」といったポジティブな要素と絡めれば、ストーリーを盛り上げる要素のひとつになってくれるのです。

【ポイント⑤】お客様の声や販売実績数などの客観的な信頼性をプラス

セールスレターで信頼性を高めてくれるのが、お客様の声や販売実績などの「客観的な要素」です。内部の人が語る言葉だけでなく、実際に使用したお客様のリアルな感想や「販売部数」などの数字は真実味が強く、説得力があります。お客様の声は手書きのメッセージやメール画面の写真などを用いれば、さらに信頼性アップに繋がるでしょう。

【ポイント⑥】金銭的な節約より時間的な節約など、新たな視点でお客様に気づきを与える

お客様に商品の価値を理解してもらうには、価格や機能面などの「メリット」ではなく「ベネフィット」を伝えるのが効果的です。ベネフィットとは、お客様が商品を通して得られる「具体的な利益」や「プラスの体験」などのことです。

たとえば、ロボット掃除機は「毎日掃除機がけをする手間がなくなり、その分やりたいことに時間を使える」などのベネフィットをお客様に与えています。このように、ベネフィットを伝えてあげると商品を買った「その後」をイメージしてもらえるので、商品の価値に気づいてもらえるのです!

本書でも「人は論理で納得し、”感情”で動く」と語られているように、いくら具体的な数字などを使って合理的な説明をしたところで、それだけではなかなか購入に踏み切ってくれません。お客様の直感に直接訴える「わかりやすいベネフィット」を伝えてあげることで、はじめて感情が動いて購入を検討してくれるようになるのです。

【ポイント⑦】1ページにまとめて、最後の文章まで丁寧に書く

お客様の気持ちを冷めさせないためには、まず「ページ遷移させないこと」が大切です。セールスレターは必ず1ページにまとめるようにしましょう。そのうえで、以下の3部構成での作成をおすすめします。

- ヘッドコピー・・・本文を読んで貰うための掴みの部分。キャッチコピーや画像でお客様の心を掴む

- ボディコピー・・・本文にあたる部分。ワクワク感を与えて、不安を取り除くためにお客様の声など客観的要素をいれる

- クロージングコピー・・・商品の購入や申し込みへ誘導する部分。お客様が行動に移すための後押しをする

セールスレターでは、まずファーストビューが大切です。ヘッドコピーではお客様の興味をひく文章などを用意して、続きを読みたくなるように心がけましょう。続くボディコピーでは、魅力的なストーリーの中で商品の魅力を語り、信頼性とともにお客様の「欲しい」「買いたい」という気持ちを高めていきます。そして最後のクロージング部分では価格や購入方法などを伝えるとともに、保証や返品、キャンセルポリシーなども記載して不安を取り除くことを忘れないようにしましょう。

SWOT分析でマイナスをプラスに変える! ── 強み・弱みを活かして差別化する方法

セールスレターの書き方がわかっていても、それ以前に「自社のこと」をよく知らなければ良いセールスレターは書けません。自社製品の「強み」を知ればアピールポイントがわかりますし、他社製品に負けている「弱み」を知れば不利な戦いを避けることができます。つまり、自社の強み・弱みを知って「他社と差別化したオリジナルな価値提案」をすることが大切なのです!

それでは、どのようにして自社の強みや弱みを見つければいいのでしょうか? そこで活躍するのが「SWOT分析」です!

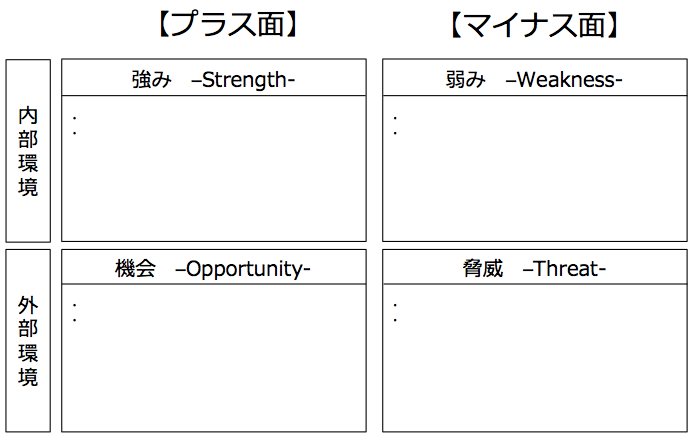

SWOT分析とは?

SWOT分析とは、自社の強みや市場の現状を「強み・弱み・機会・脅威」の4つの要素から把握、分析して事業の戦略に活かすフレームワークです。

自社の商品が他社と比べて、どのような強みや弱みを持っているかを「客観的」に見ていきます。同時に、強みを活かすべき「機会」や失敗の原因になり得る「脅威」も調べて、以下のようなマトリックスの表に書き出していきます。

SWOT分析は、個人事業主や中小企業が事業戦略を立てるのに向いています。理論がシンプルでスピーディーな戦略立案ができる反面、きちんと理解していないと使いこなせないなど注意点もあります。詳しく知りたい人は、下記の参考記事を読んでください!

SWOT分析の狙いは弱みを知って活かすこと ── Googleアナリティクスも分析に活用しよう!

同著の中では、SWOT分析の狙いは「自社の弱みを知って活かすこと」だと松尾氏は指摘します。特に、大企業に対して強みだけで戦うのは限界があります。そこで弱みを見出して、見せ方を工夫してうまく強みに転換すべきなのです!

たとえば、広告宣伝費が少なくて大手には勝てないのならば、SNSやホームページで「広告宣伝に余計なお金をかけないからこそ、高品質な商品でもこの値段で提供できるのです」というメッセージを発信すれば、大手とは違った戦略を取ることができます。

(関連記事)Googleアナリティクスのベンチマーク機能を使いこなそう!(※ 近日公開予定)

サイトを見てもらうには「SEO」が大切!── ホワイトハットSEOとブラックハットSEO

どれだけユーザーフレンドリーなWebサイトをつくり、素晴らしいセールスレターをを用意したところで、何はともあれサイトを見てもらわないことには利益には繋がりません。そのためにも必ず抑えておきたいのが、「SEO(Search Engine Optimization)」です!

SEOとは「検索エンジン最適化」を指し、Googleなどの検索エンジンで上位表示されるために行うさまざまな施策の総称です。自社のWebサイトや各ページに施したSEOがうまくいき、狙った検索キーワードで上位表示されるようになれば、それだけサイトに訪れてくれる人が多くなります。

SEOでは、Googleの検索順位を決定しているAIの仕組み(=検索アルゴリズム)を知ること大切です。それをもとにして有利なコンテンツを作ったり、AIに評価されやすい内部構造にしたりなど、さまざまな工夫を凝らすのです。

ただし、注意すべき点もあります。SEOにはさまざまな方法がありますが、中には「ブラックハットSEO」といって、Googleに見つかるとペナルティを受けて逆に順位を落としてしまうものもあるのです!

そのため、Webサイトを通して利益を上げていきたいのならブラックハットSEOには手を出さず、Googleの基本方針に則った「ホワイトハットSEO」をしていくことが大切です。

ブラックハットSEOはGoogleから嫌われる! ──ネガティブSEOへの対処も必須

Googleからペナルティや警告を受ける恐れのあるブラックハットSEOの代表的なものに、リンクプログラムへの参加があります。リンクプログラムとは、お金を払うなどの取引を介して本来関係ないはずの外部サイトから自社サイトへのリンクを貼ってもらい、検索順位の結果に影響を与える施策を言います。有料リンクともいいます。

【ポイント】通常、外部のサイトに自社のリンクを貼ってもらうこと(= 外部リンク, 被リンク)は悪いことではありません。むしろ良質なサイトに被リンクをもらうことはSEOに良い影響を与えるので積極的に受けるべきです。

しかし、スパムサイトのような低品質サイトからのリンクの場合は話が別です。このような有料リンクはブラックハットSEOと言われ、Googleからの評価を下げ、ペナルティの対象になります。

他にも、スパムや質の悪いサイトから被リンクされる「ネガティブSEO」というものもあります。ネガティブSEOもブラックハットSEOと同じく、ペナルティを受けて検索順位を落とす原因のひとつです。

中にはこれを悪用して、ライバルサイトにスパムサイトからリンクを張り、ペナルティを受けさせることを狙う悪徳マーケターもいるようです。万が一に備え、そのような業者の標的になってしまったときの対策方法なども知っておくことが大切です。

ホワイトハットSEOの基本は「ガイドラインの遵守」

ブラックハットSEOは一時的に順位が上がることもありますが、ペナルティを受ければ一気に順位が下がってしまいます。そのため、Webマーケティングで結果を出したいのなら、Googleのガイドラインに沿ったホワイトハットSEOをするべきです。

Googleは以下のような「一般的なガイドライン」と「品質に関するガイドライン」を掲げています(※ 一部抜粋)。

- Googleがページを検出できるように手助けする(1ページのリンク数を妥当なものに抑える、Googleにページのクロールをリクエストする、など)

- Googleがページを理解できるように手助けをする(ユーザーがあなたのサイトを検索するときに入力する可能性の高いキーワードを、サイトに含めるようにする、など)

- 検索エンジンではなく、ユーザーの利便性を最優先に考慮してページを作成する

- ユーザーをだますようなことをしない

- 検索エンジンでの掲載位置を上げるための不正行為をしない

- どうすれば自分のウェブサイトが独自性や、価値、魅力のあるサイトと言えるようになるかを考えてみる

- 同分野の他のサイトとの差別化を図る

ガイドラインの内容からもわかる通り、Googleも基本的に「検索ユーザーにとって価値のあるコンテンツ」を求めています。ホワイトハットSEOとは、Webマーケティングの本質である「人対人のコミュケーション」に沿ってサイト運営をすることでもあるのです。

(関連記事)【まとめ】Googleサーチコンソールとは? ── 設定方法から具体的な活用法までまとめて解説!(※ 近日公開予定)

(関連記事)【まとめ】Googleアナリティクスとは? ── 設定方法、データの見方、活用方法などを一挙解説!(※ 近日公開予定)

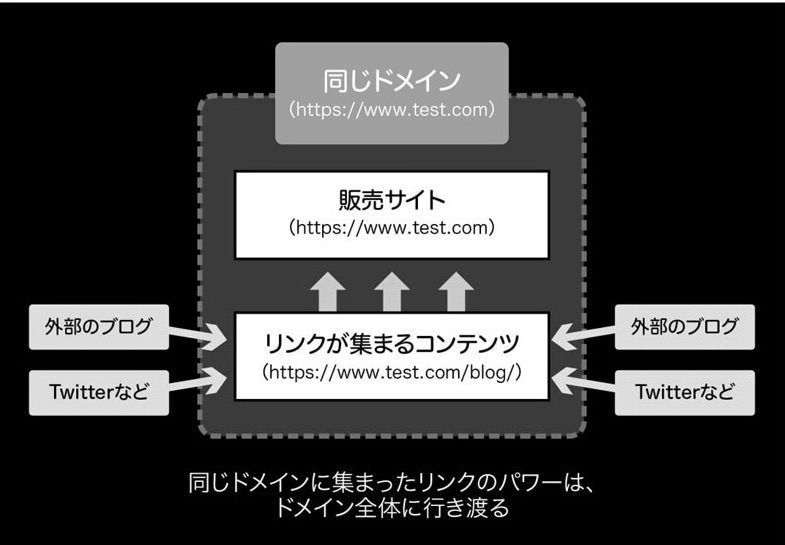

「コンテンツSEO」でドメインパワーを向上しよう!── Webマーケティングの要は「シェアしたくなるコンテンツ」

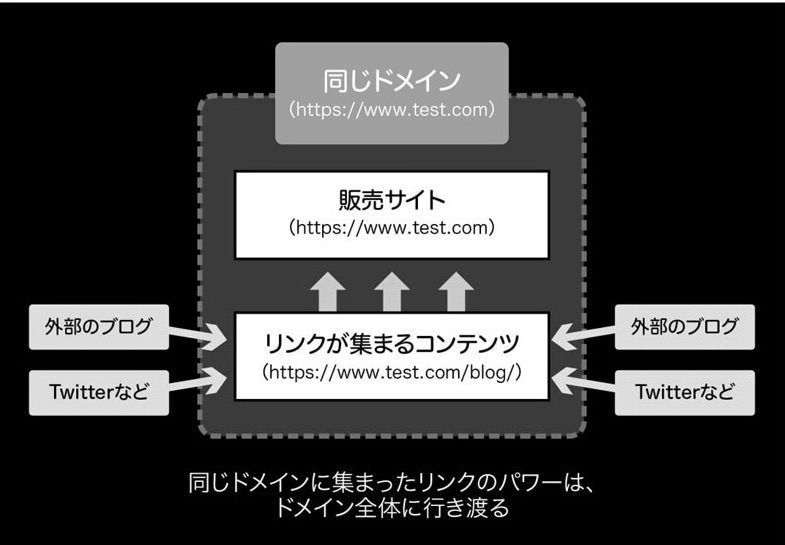

SEOでは、GoogleのAIに自社サイトを高評価してもらうことが大切です。WebサイトがGoogleからどれくらい受けているかは、「ドメインパワー」によって表されます。

【ポイント】ドメインパワーはWebサイトの運用年数やページ数、それぞれのページの持つ価値などによって総合的に判断されます。また、ドメインパワーは外部サイトからの良質な被リンクによっても向上します。そこで、人間心理を利用して「シェアしたくなる良質なコンテンツ」を作れば、ドメインパワーの向上が見込めます。

サイトのドメインパワーが高まればサイト内のページが検索上位に表示されやすくなり、より多くのお客様に見てもらえるようになります。

したがって、良質な被リンクが自然と集まるような、「思わずシェアしたくなる魅力的なコンテンツ」をたくさん作ることがSEOでは重要なのです。

人が思わずシェアしたくなるようなコンテンツの作り方 ──「共感」や「満足」が大切!

それでは、人が思わずシェアしたくなるコンテンツとは一体どういうものなのでしょうか? 代表的なのは、Twitterなどでバズを起こしているような「笑える(Funny)」なコンテンツです。もしTwitterをやったことがあるなら、面白かったツイートをついリツイートしてしまった、なんて経験があるのではないでしょうか?

しかし、必ずしも「Funnyなコンテンツ」を作る必要はありません。Funnyなコンテンツは当たれば大きいですが、制作にはセンスが必要ですし、タイミングの見極めやネームバリューも必要です。「おもしろコンテンツ」に特化できる自信がある場合は別ですが、多くの場合はお勧めできません。

【ポイント】「Funnyなコンテンツ」の代わりに松尾氏が薦めるのが、「Interestingなコンテンツ」です。同じ「おもしろい」でも「Funny(笑える)」ではなく「興味深い, 納得する, 共感する」などといった「Interesting」のおもしろさなら再現性が高く、十分にシェアを狙えます。

斬新な切り口で笑える企画はできなくても、認知度が高くて多くの人が共感できる内容、共感を呼ぶ内容なら、拡散される可能性が高まります。

共感を呼ぶコンテンツ作りの際には「社会的認知度」と「社会的関心度」が大切

共感を呼ぶコンテンツをつくるには、「社会的認知度」と「社会的関心度」を意識することが大切です。つまり、コンテンツをつくる際は出来る限り多くの人が「認知」していて、「関心」を持っているトピックをネタにするということです!

たとえば漫画やアニメの登場人物、有名ブランドなどは「社会的認知度」が高く、話題に上がると多くの人に共有されやすくなります。そして、人間の三大欲求や衣食住は多くの人に関心を持たれている「社会的関心度」が高いトピックと言えます。

コンテンツは「わかりやすさ」や「検索意図の理解」も重要!

コンテンツを作る際には、「わかりやすさ」と「検索意図」を意識するのも非常に重要です。

【ポイント】検索ユーザーの場合、ほとんどの人はスマートフォンでスクロールしながら、必要な部分だけを抜粋するように情報を拾っていきます。検索ユーザーではなくSNSなどで興味を持ってコンテンツを読みにきた人の場合でも、じっくり読まないと理解できないコンテンツや、求める情報がどこに書いてあるのかわかりにくいようなコンテンツであれば、最後まで読まずに途中で離脱してしまうでしょう。

シェアを呼ぶコンテンツをつくるには、わかりやすくて読者の興味・関心に沿った内容であることが欠かせないのです。

また、検索結果で上位を目指すなら、検索キーワードとタイトル、そして本文の内容を一致させましょう。検索意図であるキーワードからかけ離れた内容では、検索エンジンから良い評価をもらえず、検索順位上位から落ちてしまうからです。

コンテンツ制作の際は、わかりやすさと検索意図は常に頭の片隅においておきましょう!

コンテンツづくりの注意点 ──「ネガティブな理由」もシェアを呼ぶ

人がサイトをシェアしたくなるのは「ポジティブな理由」と「ネガティブな理由」の2つがあります。

【①ポジティブなシェア】

商品を購入したりサービスを受けたりした際に満足や感動をすると、人は頼まれなくても知人や友人などに紹介します。

【②ネガティブなシェア】

逆に、良くないと思ったときや商品やサービスに不満を感じたときもまた、身近な人に伝えたり、SNSに投稿したりします。その行動の裏には、自分ならもっと良いものを提供できるという自己顕示欲が隠れている場合もあります。

ネガティブなシェアは望まぬ「炎上」を招いてしまうこともあります。どんなトピックを選ぶのか、それをどのような方向性でコンテンツにするのかはよく考えておきましょう。

Twitterと連携して露出経路を増やす ── SNS運用はTwitterから!

どんなに良いコンテンツを作ったところで、ドメインパワーが低いうちはなかなか検索上位には上がってきません。したがって、Google検索以外に露出経路をつくる必要があるのです。それに最適なのがTwitterです。

【ポイント】なぜFacebookやInstagramなど他のSNSではなくてTwitterなのかというと、「拡散力」と「SEO効果」がその秘密です。

同じようにユーザーが多いFacebookの場合、実名利用のため周りの目が気になってしまい、あまり投稿がシェアされづらい傾向があります。さらに、Facebook上でのシェアにはSEO効果がありません。たとえシェアされたとしても、ドメインパワーが上がらないのです。

Instagramもプライベート性が高いので周りの目が気になりますし、そもそも投稿にURLを貼ることができないためコンテンツの拡散には不向きです。当然SEO効果もありません。

反面、Twitterは匿名での利用が可能なため、気軽にリツイートやいいねをしてもらえます。またTwitterにはTwitter APIでつくられた外部サービスがあり、被リンクを得ることもできるのでSEO効果もあります。

Twitterは強力な拡散力とSEO効果があり、コンテンツを検索上位へと押し上げてくれる強い味方になるのです。

コミュニケーションが生まれるTwitterの活用方法

Twitterを活用する際には「コミュニケーションを生み出す」ことを意識しましょう。ただ自分が思うままにツイートするのでなく、ツイートする際には「コミュニケーションが生まれるか?」を意識することが重要です。

相手からのアクションを待つのではなく、メンションやリツイートするなど自分から絡みに行く姿勢も大切です。こちらから先に相手の「承認欲求を満たしてあげる」ことで、相手から興味や好意を持ってもらいやすくなるからです。

「マズローの欲求5段階説」では、人には自己実現の欲求があると指摘されています。このことからわかる通り、Twitterのユーザーには自分のツイートに反応して欲しいという承認欲求あるわけです。まずはこちらからそれを満たしてあげましょう!

こちらが先に聞き役に回って好意を示せば、相手に「返報性の原理」が働きます。返報性の原理とは、「人は何らかの施しを受けた場合、お返しをしなければ気が済まなくなる」という人間が持つ基本的な性質です。そのため、こちらからフォローやリプライをすれば、相手からも反応して貰える可能性が高くなるのです。

サイトの目的や目標を明確化して共有しておく──KGI, KPIの設定

Webデザイン、セールスレター、コンテンツSEO、Twitter運用というWebマーケティングに必要な要素についてここまで解説してきましたが、これらはただ作って終わりではなく、継続的に運用していかなければなりません。コンテンツづくりやSNS運用は継続してこそ意味がありますし、データを取ってコンテンツやセールスレターのクオリティを向上していくことも必要です。

継続的なWeb運用に大切なのは、組織内部での意識にズレが生じないようにすることです。そのため、サイトの目的やゴール、中間目標、評価基準を明らかにして共有しておきましょう! つまり、「KGI」と「KPI」の設定です。

- KGI(重要目標達成指標)・・・ 達成すべき、最終目標(ゴール)

- KPI(重要業績評価指数)・・・ 最終ゴールにたどり着くまでにクリアしたい、通過点(プロセス)に設けられた目標

分かりやすく言うと、KGIを達成するために定めた中間目標・評価基準がKPIです。たとえば、半年以内に売上を1.2倍に増やす(KGI)ために、どのようなプロセスをたどるかがKPIです。

サイトの企画・設計のタイミングでKGIとKPIを設定しておけば、制作や運用時のズレが生じにくくなります。とはいえ、KPIはあくまでKGIを達成するための指標なので、途中で変更してもOKです!

【感想/考察】Webマーケティングのキーワードは「人」── 人の気持ちを読み解き、人とつながる

本書『沈黙のWebマーケティング』は、Webマーケティングの本質を教えてくれる手引き書のようなマーケティング本です。マーケティング初心者だけでなく、長年マーケターをしている人にこそ読んで欲しい一冊です!!

この本では、Webデザイン、セールスレター、コンテンツ制作、SNS運用、いずれにおいても「人対人のコミュニケーション」が根底にあることが強調されています。基本的なことなのですが、さまざまなマーケティングの手法やツールを覚え、データ解析に一喜一憂するようになるうちに忘れがちになってしまうところです。読んでいて改めて気付かされたことも多く、Webマーケティングの本質はあくまで「人」なんだと再認識しました。

身近な人と同じように、あるいはお店に訪れてくれるお客様と同じように、インターネット上でもお客様のことを考え抜き、誠実な関心を寄せていく。そうやって一歩一歩、画面の向こうにいる「人」たちとの信頼を築いていくことが何よりのWebマーケティングです。Webの世界にも近道はないわけです。

複雑に感じるWebマーケティングですが、本質はとてもシンプルです。本書を読んで、原点に戻ってみることをおすすめします!

【まとめ】Webマーケティングで成果を出すには、「弱み」を活かし「顧客」の気持ちに寄り添うことが重要!

Webマーケティングでは顧客の気持ちに寄り添うと共に、自社の強みはもちろん、弱みもうまく活かすのが重要です。商品を売る相手もWebサイトを見てもらう相手も「人」です。シンプルでわかりやすいサイトデザイン、人が興味を持つコンテンツづくり、相手に直接届けるようなセールスレターなど、常に「顧客ファースト」を意識した施策を行いましょう。

また、セールスレターやコンテンツづくりをするためには、SWOT分析やGoogleアナリティクスを活用して自社のことを深く理解することも大切です。同著でも「強みを打ち出すだけではなく、弱みをうまく強みに置き換えて戦うのが成果を出すのに有効である」と語られていますが、これは小さな会社が競合と戦うためには必須な差別化戦略の基本です。

(関連記事)差別化戦略とは?(※ 近日公開予定)

Webマーケティングの本質から実践までがぎっしり詰まった『沈黙のWebマーケティング』は、成果につながるWebサイト運用を学ぶには最適な一冊です。結果を出せずに悩んでいる人はぜひ手にとってみてください!

====

僕が運営しているオンラインサロン【BOB】(blue Ocean branding)コミュニティでは、

”ロイヤル顧客で満席の仕組み”を詰め込んだ『Ocean-factory』

を活用して、

-

ロイヤルカスタマーで満席のサロン経営

-

サロン経営でのAI活用法

-

具体的な仕組みづくり

-

セルフリサーチ(自社分析)

-

SEOマーケティング初級~上級

-

トークスクリプトの作成方法

-

LP作成

-

MEO対策(口コミの裏技や知識)

他にも色々と情報を投下しています(‘ω’)ノ

オンラインサロンは専用chat(BAND)で個別相談などもOK!

ぜひご興味がある方は覗いてみてくださいね(#^.^#)