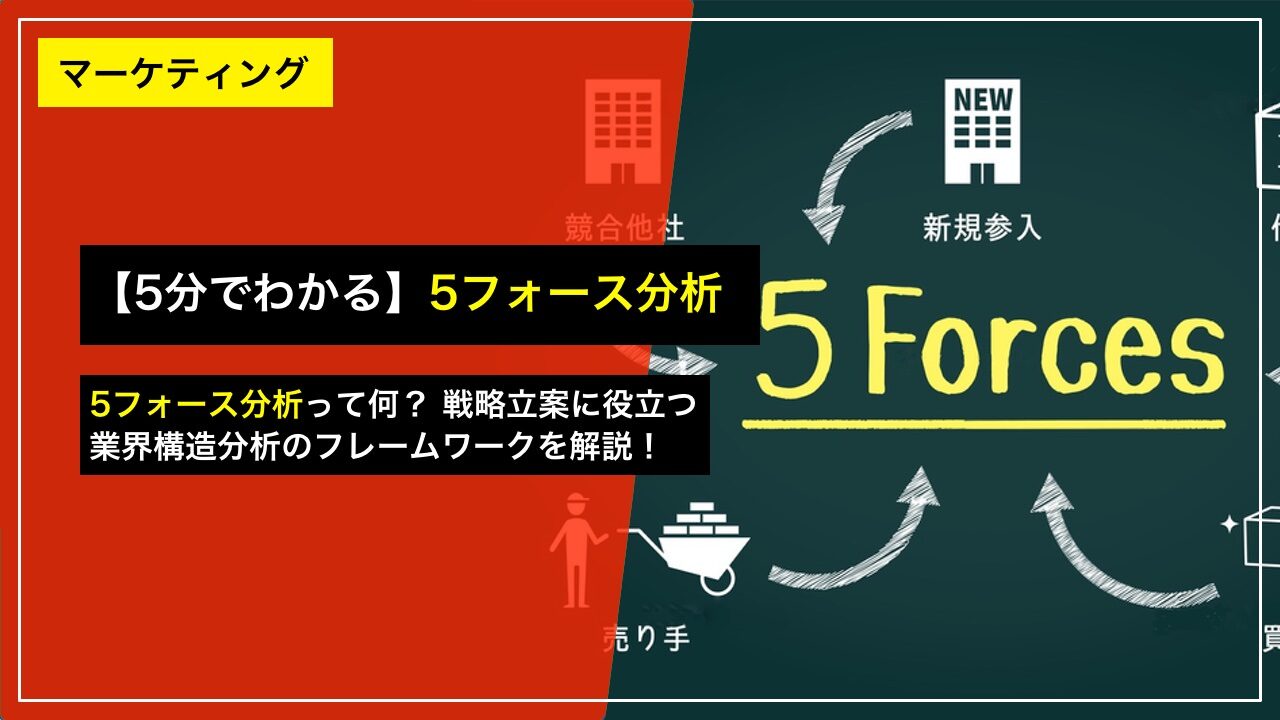

【基本編】5フォース分析(ファイブフォース分析)とは? ── 業界構造と収益性を読み解くフレームワーク

5フォース分析(ファイブフォース分析、5F分析)は、競争戦略論の第一人者マイケル・E・ポーター教授が提唱した環境分析のフレームワークの一種です。業界の平均的な収益性を左右している「5つの競争要因(ファイブフォース)」を分析することで、「業界構造」を理解し、その中で高い収益をあげる方法を読み解きます。

そんな5フォース分析を活用すれば、新規事業の立ち上げや既存事業の業績回復などに役立てられます。今回は、5フォース分析の基本をわかりやすく解説いたします。

最大手美容室チェーンで売上.指名共に1位を獲得し独立するものの猛烈な赤字でスタート。マーケティングを学び駆使した後、圧倒的な黒字化の仕組みを構築。サロン経営者にコンテンツセールスやコンサルをスタート。3年で複業月収8桁を達成。600名以上が登録する無料オンラインサロン(MAKE TIME)や、”ロイヤル顧客リピートで満席の仕組み”を構築できる実践型のオンラインサロンを運営。コンサルタントとして50件以上のサロンを年商800万~3000万以上UPさせた実績を持つ。現在ではサロンのロイヤルリピート経営の仕組み化や、複業のサポートコンサルを継続中。

5フォース分析とは何か? ── 5つの競争要因から業界構造を読み解くフレームワーク

5フォース分析は、競争戦略論において「ポジショニング派」の代表的な学者であるマイケル・E・ポーター教授が提唱したコンセプトです。元々はハーバード・ビジネス・スクールの講義の中でポーター教授が使っていた教材に端を発していて、1980年にアメリカで初版が発売された『競争の戦略』(原題 : COMPETITIVE STRATEGY)によって世に広まりました。

ポーター教授の戦略理論の特筆すべき点は、学術界の経済学・経営学分野で最多の引用回数を誇っているだけでなく、世界中の実業家や政治家たちの実務に使用されている点にあります。つまり、5フォース分析は机上の空論ではなく、実際のビジネスシーンでも広く活用・応用できるフレームワークなのです。

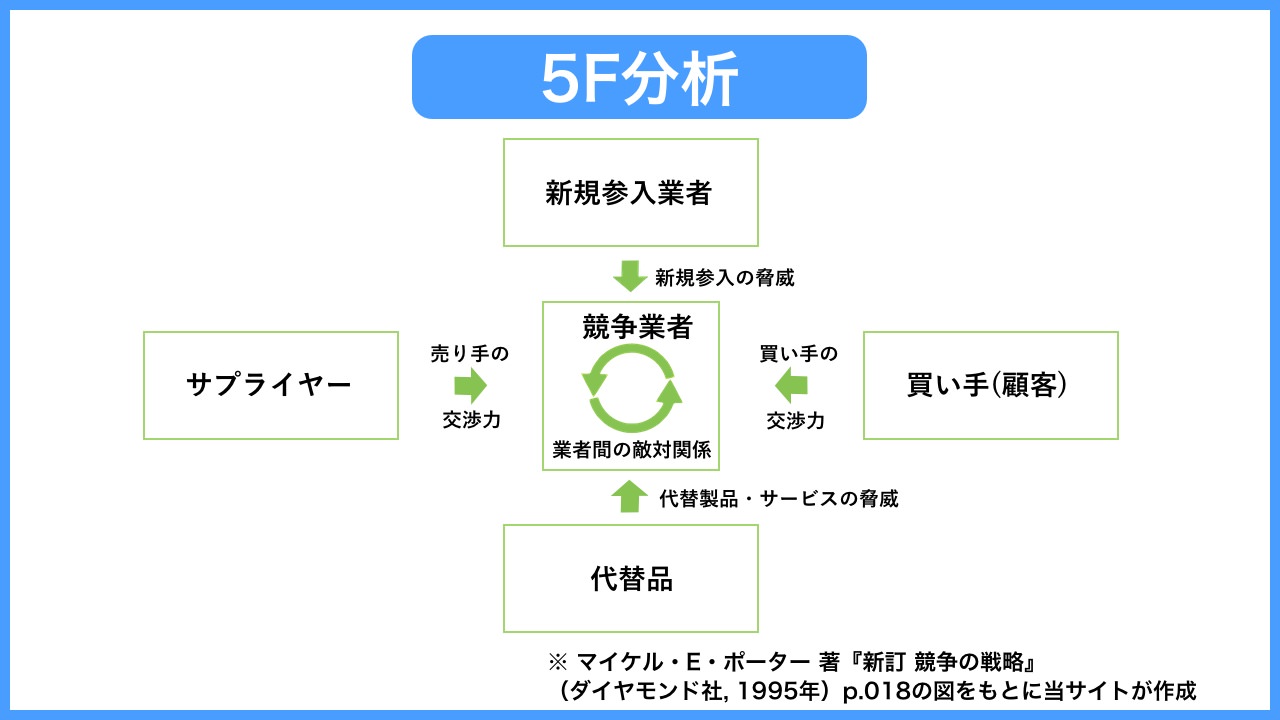

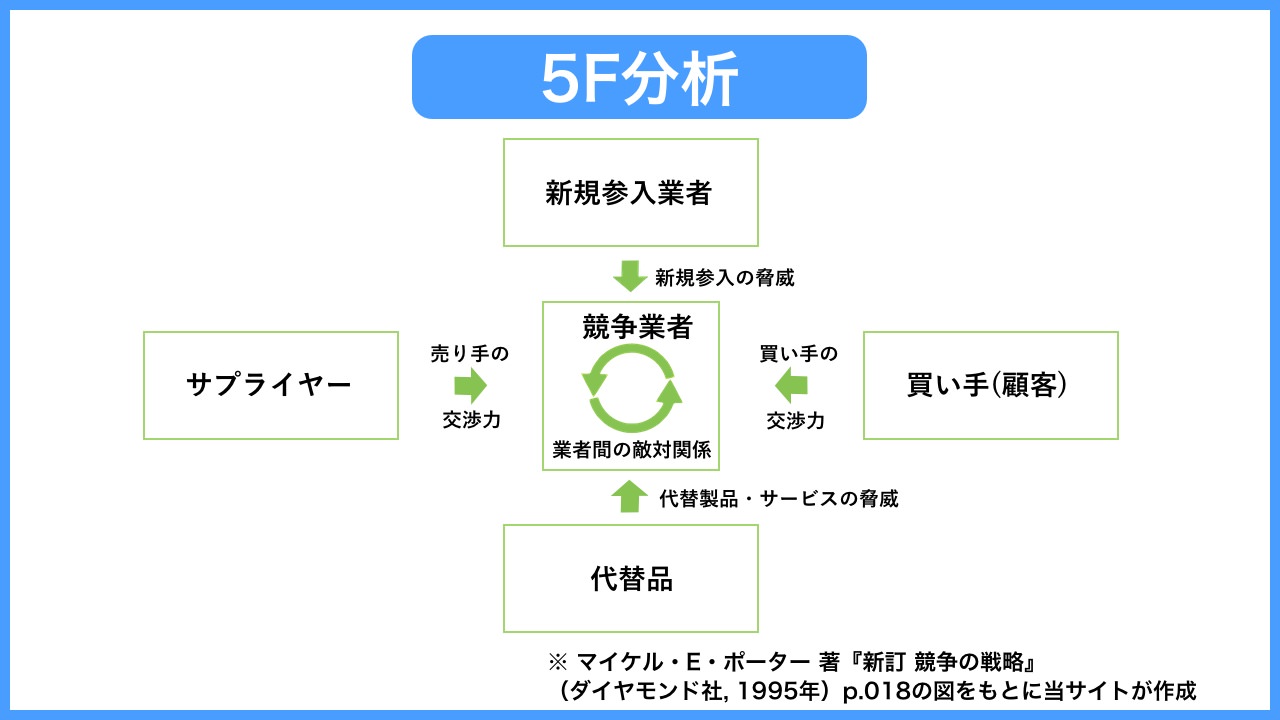

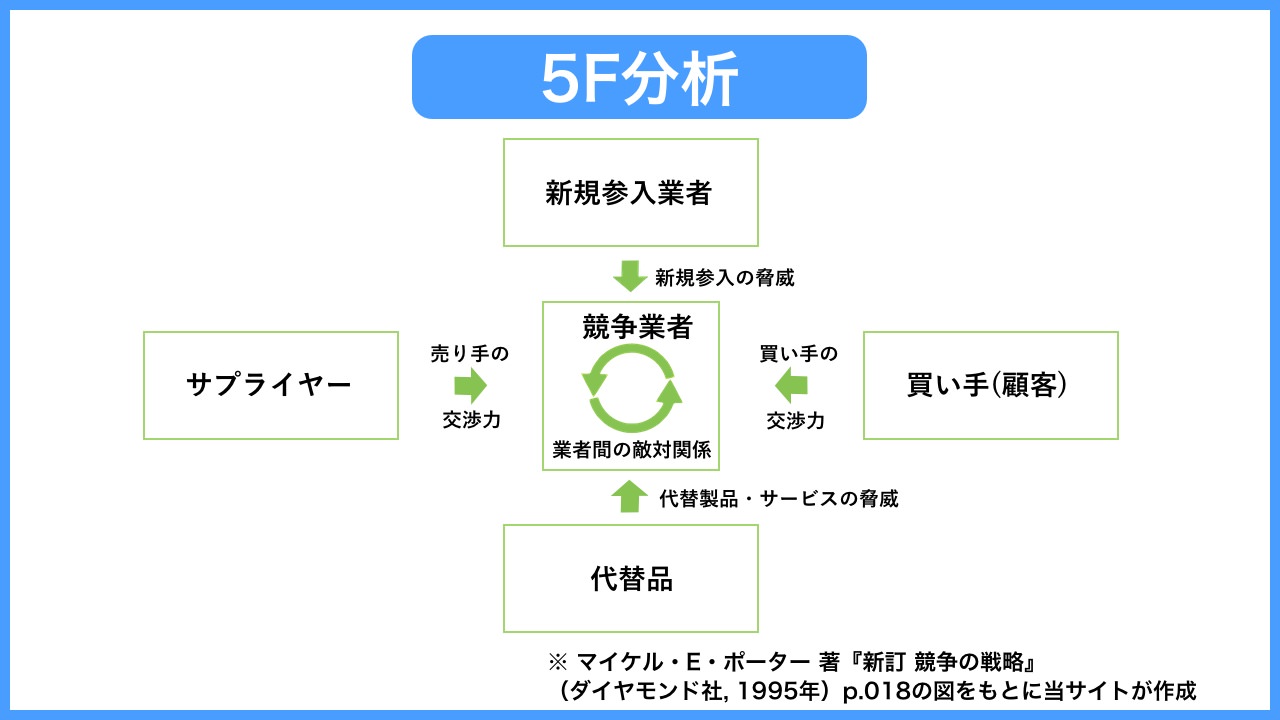

業界の構造を決定する「5つの競争要因(5フォース)」

5フォース分析の「5フォース」とは、競争環境において企業と利益を奪い合う「5者の競争相手」のことを指しています。

一般的に、ビジネスで〝競争〟といえば「ライバル企業との売上をめぐる戦い」を想像するでしょう。しかしポーター教授は、「競争は競合企業とだけで起こっているわけではない。もっと広い視野で競争を捉える必要があるのだ」と強調します。次の通りです。

“利益をめぐる競争は、「業界内のライバル企業」という範囲を越えて、「顧客」「サプライヤー」「将来の新規参入者」「代替品」まで広がる。これら「五つの競争要因(ファイブ・フォース)」によって拡張された競合関係によって、業界の構造と競争の性質が決まる。”

── マイケル・E・ポーター 著, 竹内弘高 監訳『[新版] 競争戦略論 I』(ダイヤモンド社, 2018年)p.037より

これはつまり、とある業界における「競争」の本質は5者のプレイヤー(=五つの競争要因)による価値・利益の奪い合いにあり、これらの力関係が「業界の平均的な収益性」を決めるということを示しています。

したがって、これら五つの競争要因の影響力を分析すればその業界が繰り広げられている競争の本質(=構造)が理解でき、ひいてはその業界内で勝ち抜くための方法(=戦略)を導き出せるのです。

まとめると、5フォース分析とは業界内で価値を奪い合っている「5つの競争要因」を分析することで、その業界の本質(構造)を理解するためのフレームワークということです!

5フォース分析をすれば「勝てる競争戦略」が立案できる

5フォース分析で「五つの競争要因」の影響力を調べると、その業界が収益を上げやすい構造(仕組み)になっているかどうかを理解できます。すなわち、企業にとっての「業界の魅力度」を判定できるのです。

【ポイント】しかしながら、この「業界の魅力度の判定」は5フォース分析の主たる使用目的ではありません。むしろ、5フォース分析の真の目的はその先にこそあるのです!

前述の通り、業界の平均的な収益性は5つの競争要因の力関係により決まります。これは業界によってさまざまで、収益を上げやすい業界も上げにくい業界もあるわけです。

しかしながら、どんな業界においても平均値を遥かに上回る卓越した業績を誇る企業が存在するものです。そしてそこには必ず何かしらの理由があります。それを解き明かすことこそ、5フォース分析の役割なのです!

【ポイント】業界内で成功している企業に注目すると、業界の収益性を引き下げる原因となっている競争要因に対抗できる戦略を持っていることに気づくでしょう。それこそこの業界で勝ち抜くためのヒントとなるです。

もちろん、「うまくいっている他社の真似をしよう」ということではありません。むしろ、自社とは違った強みを持った競合他社の真似事をしているだけでうまくいくほど、ビジネスは甘くはありません。

成功企業の真似をするのではなく、その会社と同じように「自社の強みを使って影響力の強い競争要因に対抗するにはどうしたら良いのか?」と考えることが5フォース分析の本質であり、それこそ強い「戦略」の柱を与えるのです。

5つの競争要因とは? ── 業界内で「価値」を奪い合う5つの力

さて、それでは5フォース分析の核となる「5つの競争要因」について詳しく解説しましょう。

5つの競争要因とは、業界内で価値・利益を奪い合っている以下5つのプレイヤーを指します。

- 業界内の競争(業者間の敵対関係)

- 新規参入業者(新規参入の脅威)

- 代替品(代替品の脅威)

- 顧客(買い手の交渉力)

- サプライヤー(売り手の交渉力)

それぞれのプレイヤーがどのように業界の収益性を奪っていくのか、順に解説しましょう。

① 業界内の競争(業者間の敵対関係)

これはわかりやすく、ライバル企業同士の競争を表します。同じ業界の中に競合企業が多く、顧客のニーズに対して商品が供給過多になってしまうと、当然競争が激化してきます。こうなると不要な広告合戦や価格競争などが起こってしまい、業界の収益性は下がっていくのです。

業界内の競争が破壊的な価格競争に向かうかどうかは「商品の多様性があるかどうか(=競争変数の多さ)」や「撤退障壁の大きさ」などが影響します。

業界への参入者が急激に増え、しかも儲からなくなっても撤退に多額の費用がかかる場合などは、収益性を引き下げてでも存続しようと値下げを敢行する企業が現れ始めます。そうした場合でも、商品特性やブランディングなどで他社と差別化できる場合なら価格競争から脱することができますが、消費者のこだわりが薄くてほとんど値段だけで購入する商品が決められてしまうような業界の場合、価格競争が始まり業界の収益性が下がってしまうのです。

② 新規参入業者(新規参入の脅威)

新規参入が容易であり、高い収益性が見込めるならすぐにでも新規業者が参入してくるような業界の場合、競争は厳しくなっていきます。

新規参入の脅威が大きい場合、実際に新規参入がどの程度あるのかは関係なく、既存企業は他社に逆転されるのを予防するために技術投資やブランディング、宣伝広告などに力を入れざるを得ず、業界の収益性は下がっていきます。

③ 代替品(代替品の脅威)

違う商品/サービスが顧客に「同じ価値」を提供できる場合、それは業界に脅威を与える「代替品」となります。代替品の方がより多くの顧客の課題を解決できたり、コスト・パフォーマンスに優れていたりする場合に代替品の脅威は大きくなり、ときには業界に壊滅的なダメージを与えることもあります。

たとえば、飲食業界にとってはデパ地下の惣菜売り場が代替品となります。この場合は相互に違った形で同じ価値を提供するものとして、代替品と顧客を巡って競争していると考えることができます。

別の例としては、スマートフォンの登場はコンパクトデジタルカメラや携帯音楽プレイヤーなど多くの業界にとって大きな打撃を与える代替品となりました。これは代替品が業界に壊滅的なダメージを与えた一例と言えるでしょう。

④ 顧客(買い手の交渉力)

「お客さまは神様だ」という言葉があるように、企業にとって顧客は利益をもたらしてくれる存在です。しかしながら、ときには顧客も自社(業界)の利益を奪う脅威となる場合もあるのです。

たとえば、フリーランスのWebライターにとって、仕事を発注してくれるクライアント企業は「顧客」となります。しかしながら、両者の力関係が対等でない場合は多く見られます。

フリーランスのWebライターの数は多いため、もしもっと安い単価で募集をかけて代わりのライターが見つかってしまえば、急に契約を打ち切られてしまったり、今より悪い契約条件への変更を余儀なくされてしまう可能性もあるのです。

このように、買い手側の交渉力が強い場合、業界にとって顧客はありがたい存在であるのと同時に、「脅威」でもあるのです。

この話は、何もBtoBに限ったことではありません。スーパーやコンビニのような一般的な商品に関しても同様のことは起こりえます。たとえば、食器用洗剤やティッシュペーパーなどはメーカーによるこだわりがない人が多く、一番安いものを買う人が多いでしょう。このような商品(業界)の場合、買い手の交渉力は強いと見做せます。直接企業と交渉しているわけではないですが、購買行動という意思決定により、企業に交渉力を有しているのです。

⑤ サプライヤー(売り手の交渉力)

サプライヤー(供給業者)は企業にとってビジネスパートナーとなる存在ですが、こちらも顧客と同様に脅威となる場合もあります。

たとえばPCメーカーにとって、CPUを提供するインテル社やOSなどのソフトウェアを提供するマイクロソフト社はサプライヤーとなります。しかし、ほとんどのPCメーカーにとって、インテルやマイクロソフトの技術がなければPCは商品として成り立たないため、これらの企業の交渉力は強大です。このような場合、サプライヤーの交渉力が業界にとって脅威となるのです。

5フォース分析のやり方と注意点 ── 成果につながる5F分析の方法

5フォース分析のフレームワークは、簡単に言ってしまえば「五つの競争要因の影響力の大小を分析・判定すればよい」ということですので、非常に理解はしやすいでしょう。しかし、実際に運用して、業績アップという本来の目的の達成まで繋げるとなるとなかなか難しいものです。

5フォース分析を実際に活用するには、いくつかのポイントを押さえる必要があります。実践の重要ポイントを3つ解説しましょう。

【ポイント①】分析前の準備が大切 ── 仮説を立て、分析のゴールを明確にする

5フォース分析を効果的に行うためには、分析に入る前に「前準備」をしっかりしておくことが大切です。

まずはじめに、分析前に戦略立案の基礎となる「仮説」を立てましょう。既に事業を行なっているのであれば、業績不振の大きな原因になっている要因に何か思い当たることはないでしょうか? あるいは、「これをやったら上手くいきそうだ」という予想はないでしょうか。それこそ戦略の「仮説」です。たとえば、次のようなアイデアが考えられるでしょう。

- メインのターゲットとする顧客層を変えてみる

- 提供する商品を変える/アップデートする

- 商品の提供場所を変える/流通の方法を変える/EC販売を利用する

- 広告宣伝の方法や媒体を変える/商品の価値の伝え方を変える

- 材料や人員の見直しで大幅なコストカットを実現する

戦略の仮説が立ったら、次に「5フォース分析で明らかにしたいこと」を設定しましょう。つまりは目標設定です。具体的には、先ほど立てた仮説の根拠(または反証)に役立つ情報やうまくいっている同業他社の成功要因などが5フォース分析で得るべき成果物として設定できるでしょう。

ここまでできたら早速分析に入っても良いのですが、その前に「業界」よりも視野を広くとって「社会全体の流れ(マクロ環境)」を分析しておくのも良いでしょう。

マクロ環境の分析にはPEST分析を用いるのが一般的です。政治・経済・社会・技術の4つの側面から社会の流れを読み解くことで、自社や業界にとっての「機会」や「脅威」を予想することができ、新たな仮説を見つけたり、仮説の信頼性を強化するのに役立ちます。

以上が5フォース分析前にやるべき前準備です。

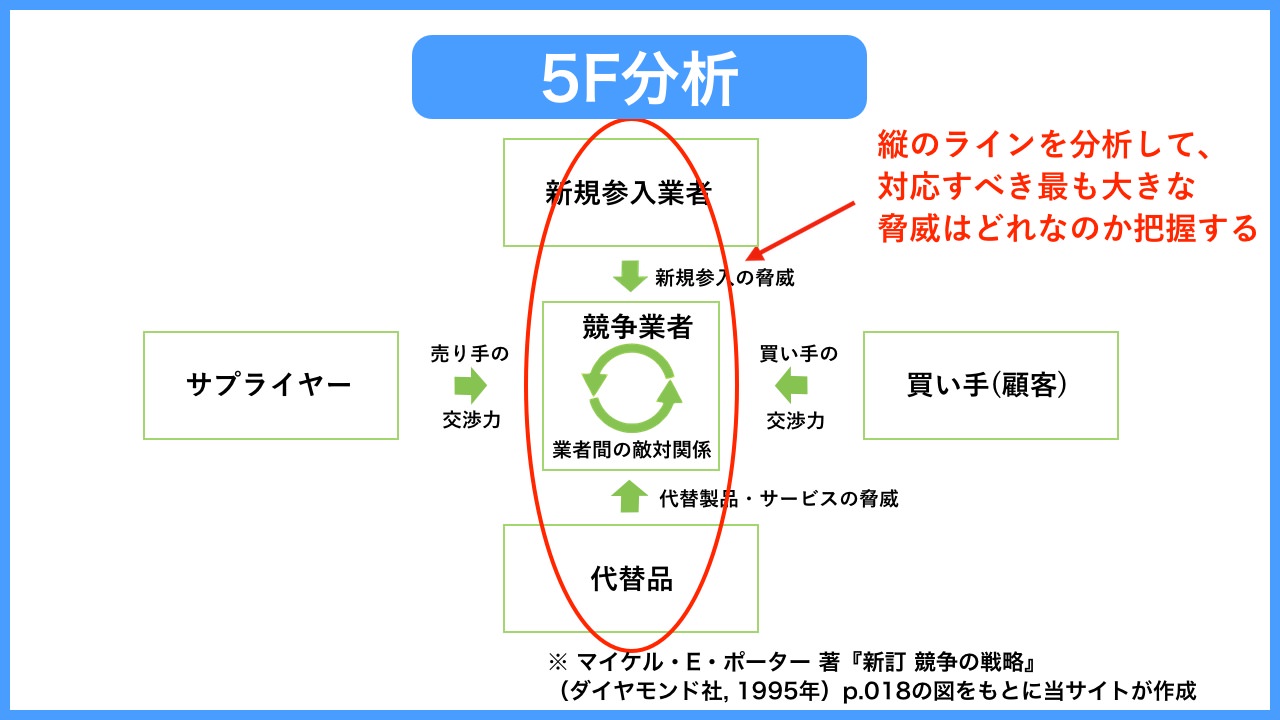

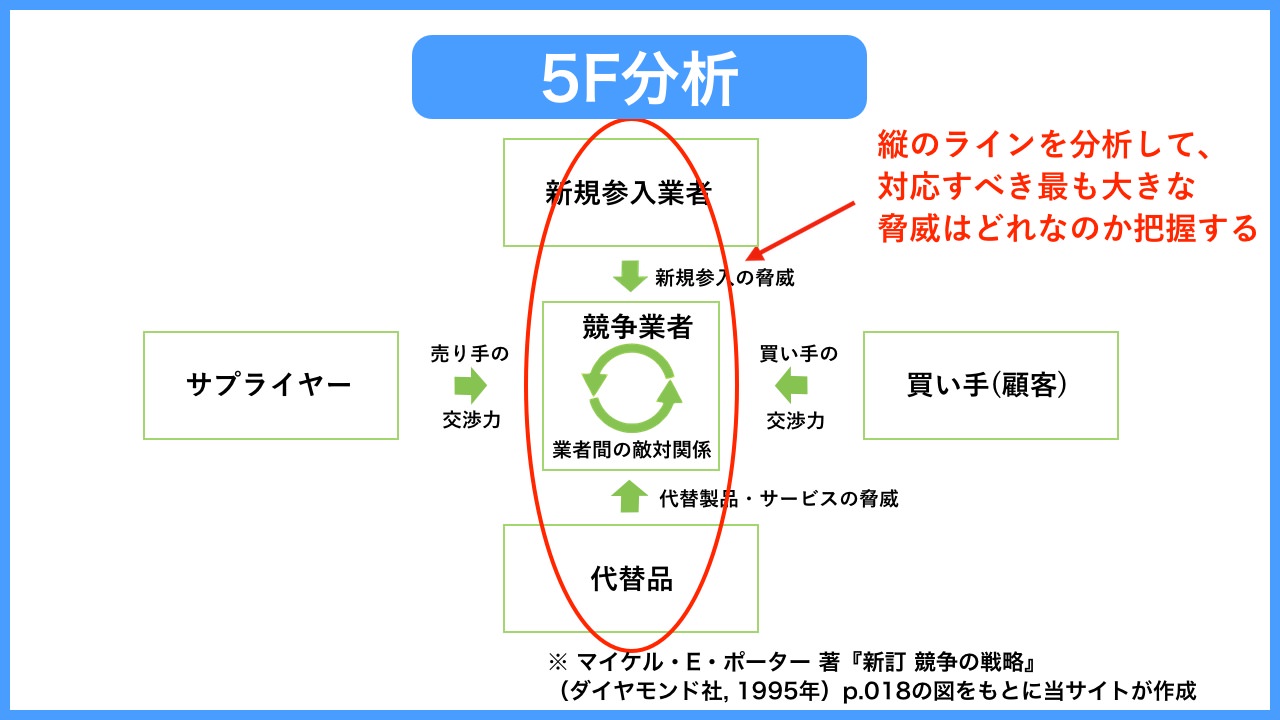

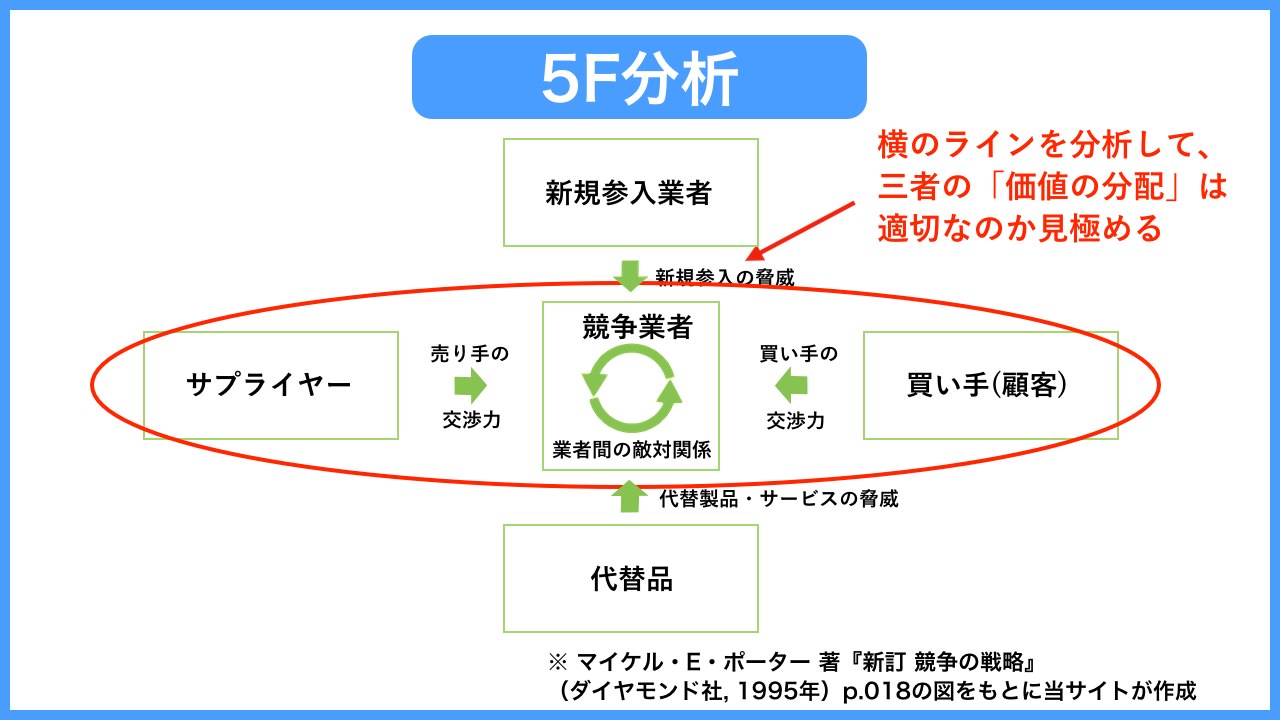

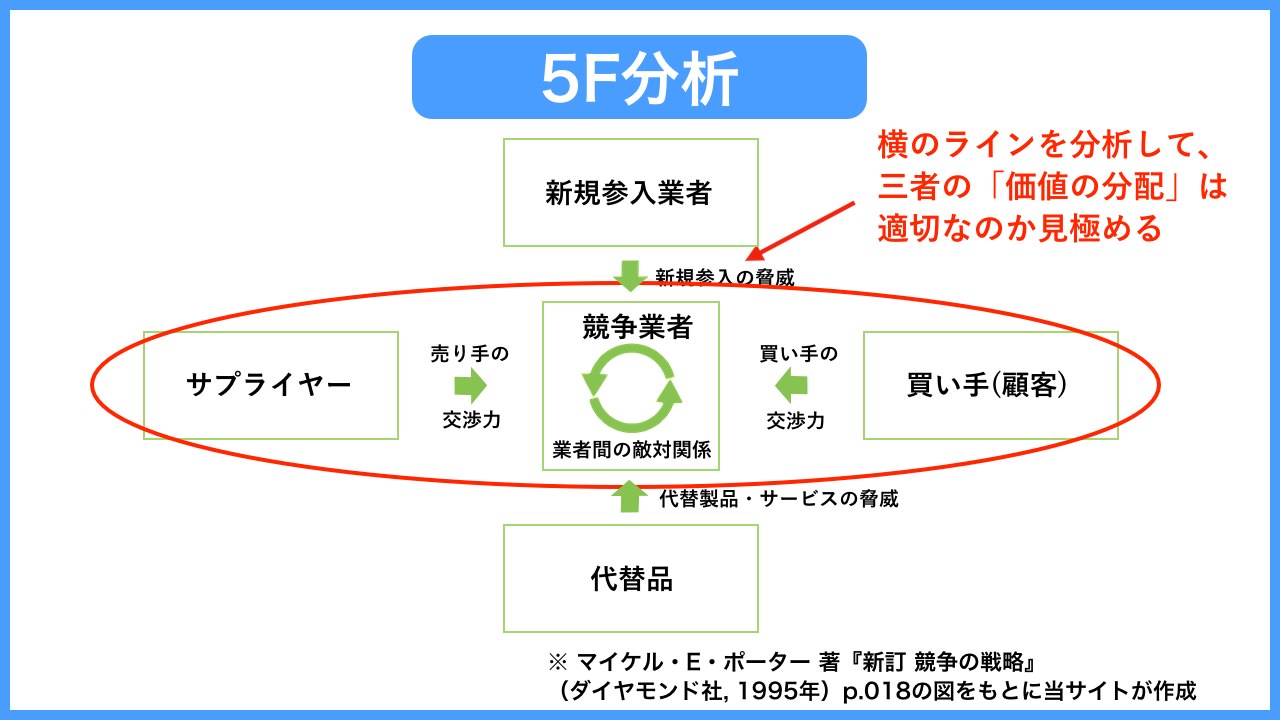

【ポイント②】縦軸と横軸で分析 ── それぞれの軸で重要なドライバーを特定する

5フォース分析を実践するときは、「縦の軸」と「横の軸」を意識して分析するようにしましょう。

縦の軸に当たるのは、「新規参入業者」「業界内の競合」「代替品」の3つです。この3者はいずれも顧客を奪い合う競争関係に当たります。これらの脅威の大小を比較することで、対応の優先順位を把握できるのです。

続いて横の軸に当たるのは「買い手(顧客)」「業界(自社)」「売り手(サプライヤー)」です。こちらは価値・利益の分配をめぐる競争関係にあり、これらの脅威の大小を比較することで、自社(業界)が正当な収益を得られているのか把握できます。

縦の軸と横の軸の2軸に分けて五つの競争要因を整理することで、どれがビジネスドライバーなのか(=収益改善に重要な要素なのか)を見極めやすくなるのです。

【ポイント③】業界で高い収益性を保っている企業の戦略を理解する

5つの競争要因がそれぞれどの程度自社の収益(業界の収益性)に影響を与えているのか分析して、業界構造への理解が進んだら、次は「成功している同業他社」の戦略を分析してみましょう。

自社よりも高い収益性を上げているのには、必ず何か理由があります。大量生産や流通システムの最適化によるコストカット、サービス品質やブランディングによる高付加価値、顧客層の違い、別事業との連携による差別化など、さまざまな要因が考えられますが、業界構造が把握できていれば、他社の成功要因もより深く理解できるはずです。

【ポイント】同じ業界に属しているのなら、その企業にとっても五つの競争要因は同様に働いているはずです。それでも高い業績を上げているということは、何かしらの方法を使って影響力の強いドライバーの脅威を引き下げているはずです。

自社の強みを踏まえながら他社の戦略を分析して、同じ方法は使えないか、あるいは違った方法で同様の結果を得られないかと考えてみることで、業績アップのヒントが得られるでしょう。

このようにして業界分析から戦略立案へと繋ぐのが5フォース分析です。

なお、以下の記事では「5フォース分析の実践」のみをテーマに深掘り解説をしております。前準備として4つのステップ、実践を7つのステップにて詳細に解説しておりますので、ぜひ併せてご覧ください!

【まとめ】5フォース分析を使って「強いマーケティング戦略」を立案しよう!

マイケル ・E・ポーター教授が提唱した「5フォース分析」は、業界の収益性を引き下げる原因となる「五つの競争要因」の影響力を分析することで、本質的な業界の構造を浮き彫りにするためのフレームワークです。「競争」をライバル企業との勝負だけでなく、もっと広い視野で捉えることで、業績アップのカギを探すことができるのです。

5フォース分析をはじめ、3C分析やSWOT分析とする環境分析のフレームワークはビジネスの基礎となるものです。うまく利用できれば、立案したビジネス戦略、マーケティング戦略の成功確率はグッと高まるはずです。

当サイトでは戦略立案やマーケティングに役立つ情報をたくさん発信していますので、他の記事も参考にしてみて、ぜひあなたのビジネスに役立ててください!

【参考資料】

- マイケル・E・ポーター 著『新訂 競争の戦略』(ダイヤモンド社, 1995年)

- マイケル・E・ポーター 著『[新版] 競争戦略論I』(ダイヤモンド社, 2018年)

- ジョアン・マグレッタ 著, マイケル・E・ポーター 協力『〔エッセンシャル版〕マイケル・ポーターの競争戦略』(早川書房, 2012年)

- 相葉宏二, グロービス経営大学院 著『グロービス MBA 事業戦略』(ダイヤモンド社, 2013年)

- グロービス経営大学院 著『新版 グロービス MBA 経営戦略』(ダイヤモンド社, 2017年)

- 日本マーケティング協会 監修, 恩藏直人, 三浦俊彦, 芳賀康浩, 坂下玄哲 編著『ベーシック・マーケティング(第2版)』(同文館出版, 初版2010年)

- グロービス 著, 嶋田毅 執筆『グロービスMBAキーワード 図解 基本フレームワーク50』(ダイヤモンド社, 2015年)

- 津崎盛久 著『道具としての経営理論』(日本実業出版社, 2012年)

- 金森努 著『"いま"をつかむマーケティング』(アニモ出版, 2011年)

====

僕が運営しているオンラインサロン【BOB】(blue Ocean branding)コミュニティでは、

”ロイヤル顧客で満席の仕組み”を詰め込んだ『Ocean-factory』

を活用して、

-

ロイヤルカスタマーで満席のサロン経営

-

サロン経営でのAI活用法

-

具体的な仕組みづくり

-

セルフリサーチ(自社分析)

-

SEOマーケティング初級~上級

-

トークスクリプトの作成方法

-

LP作成

-

MEO対策(口コミの裏技や知識)

他にも色々と情報を投下しています(‘ω’)ノ

オンラインサロンは専用chat(BAND)で個別相談などもOK!

ぜひご興味がある方は覗いてみてくださいね(#^.^#)